《审判实务中民事再审的12个误区》 误区五:当事人在原审中未主张的理由不能纳入再审审查范围

原审审理范围围绕当事人的诉讼请求进行,再审为对生效裁判的特殊救济程序,再审审查围绕当事人所提再审事由进行,故有观点认为,当事人在申请再审中的主张只能以原审所主张的理由为限,新的理由不能纳入审查范围。但这一观点混淆了诉讼中的具体理由、再审事由及再审请求的区别。

我国民诉法规定的十三项再审事由内涵丰富,特别是最常用的“认定事实的基本事实缺乏证据证明”和“适用法律确有错误”规定较为笼统,加之实体法和诉讼法交织的复杂情况,对再审审查的具体范围需要区别对待。

除了新证据的再审事由外,多数情况下,原告申请再审时的主张往往不会超出原审的主张,否则就很有可能构成另一诉讼标的,需要另案解决。而被告享有多种抗辩(权),其为再审申请人时,审查范围问题就显得更为典型,故以下以原审被告申请再审为例。

被告享有的抗辩(权)包括:1.权利障碍抗辩,即主张原告权利根本没有产生,包括合同不成立、当事人无行为能力、违反法律强制性规定等; 2.权利消灭抗辩,即主张原告权利虽曾产生,但已归于消灭:如清偿、提存、抵销、混同等;3.实体法上的抗辩权,如同时履行抗辩权、不安抗辩权、先履行抗辩权、诉讼时效抗辩等;4.程序法上的抗辩,如包括妨碍诉讼抗辩(如法院无管辖权、原告主体不适格等)和证据抗辩(如原告证据不合法等)。

以上抗辩(权)还会形成多种子类型,至少可以形成三级目录的“抗辩(权)树”。

例如,将实体法上的抗辩权作为一级目录,那么,同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权等应为二级抗辩(权);根据合同法第68条,不安抗辩权包括四种情形,则可形成三级抗辩(权):(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。”

由于抗辩体系的复杂性,原审被告申请再审的理由与其在原审中的抗辩可能形成不同的关系。

一是重复或者选择原审中的部分抗辩理由;

二是一级抗辩类型不同,如原审以权利障碍抗辩,申请再审则以权利消灭抗辩为理由;

三是二级抗辩类型不同,如原审以同时履行抗辩权抗辩,申请再审以不安抗辩权为理由;三级抗辩不同,如原审以对方“经营状况严重恶化”为不安抗辩权情形,申请再审时则认为对方“丧失商业信誉”;

四、跨不同类型和级别抗辩,如原审以原告主体不适格抗辩,申请再审则以原告权利消灭为由。

如果认为只有第一种情形属于再审申请的审查范围,后三种情形中申请再审的具体理由无论是否成立,均不能纳入审查范围,则与立法本意和司法实践相去甚远。实际上,以上各层次的抗辩(权)均可能涉及证据、事实、法律、程序等问题,即可能对应不同的再审事由。就再审审查而言,被告作为再审申请人所提出再审事由均应纳入审查范围,而不应局限于其在原审中均提出抗辩(权)。

但以下两种情况例外:

一是实体法或司法解释明确规定的法官不应主动适用的事项,如诉讼时效、违约金调整等,如当事人对上述事项在原审中没有主张,裁判生效后,再将其作为申请再审理由,无论该事项是否成立,也不应纳入审查范围,更不能因此启动再审。

二是再审请求超出原审诉讼请求,围绕该再审请求的相关理由可不予以审查。

当然,反对者会认为本文观点对原审法官不公。在当今司法责任制甚嚣尘上的当下,这的确是一个问题,但基于以下几点理由,笔者还是认为不应不当限制审查范围:

1.法官知法是一项基本原则;

2.一般情况下,没有当事人会在原审时故意不主张对其有利的理由,而要等到申请再审再行提出;

3.如果在当事人申请再审时不予审查,当事人仍会以该理由申请检察监督或者法院依职权启动再审,而后程序不会上述问题限制;

4.新证据和程序性的再审事由都不是以原审主张为限;

5.司法责任制不完备、不科学不能成为限制再审申请审查范围的理由。

声明:本文仅供交流学习,版权归原作者所有,部分文章转载时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知删除

我们的经验:很多案件,尤其是重大复杂案件,因为牵扯因素较多,生机点反而比普通案件要多,这个生机也许不可思议,也许意料之外,但大都存在。

种种不可思议其实并不复杂,只要把法律关系和事实关系分析到位不难破解,但困难在于思维固性以及法律认知不到位。

若你正陷在法律难题里,别着急;

愿意的话,可跟我们谈一下具体情况 —— 说不定就能找到翻案破局的突破口。

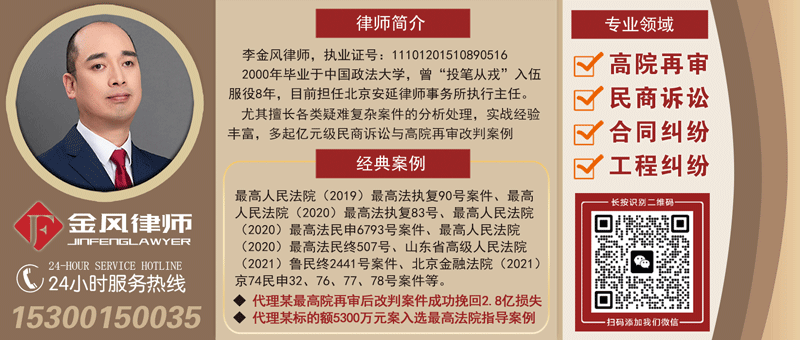

李金风再审律师团队:

电话/微信:15300150035、18611686971

QQ号:3935343049

客服1

客服1  客服2

客服2